| 調整や修理、トラブル等の問題対策時に必要なので作成した治具を紹介します。 波形記録治具はいつ起こるか分からない現象(波形)を自動で記録します。 発生時刻と波形を記録する事で対策に役立てる事を目的で作成しました。 オシロスコープのトリガを仕掛けて波形を確認する事は可能ですが、最後の波形しか残らず過去の波形は消えてしまいます。 また、発生頻度はわかりませんし時々発生する特異な波形を見逃してしまう事が多いです。 高性能オシロスコープには波形を自動で記録する機能がありますが、このような製品はとても高価で当社のような小さな企業ではとても購入する事は出来ませんでした。 |

|||

|

|

||

| 波形記録治具 | 裏側 RS232CとUSB(電源) | ||

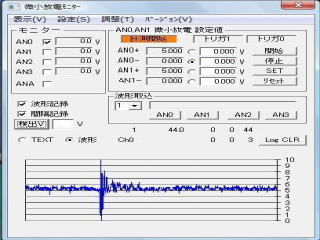

| 治具は販売目的で制作したわけではないので普通のプラスチック箱に入れて使っています。 現在はBNCコネクタから入力しているCh1とナイロンコネクタの4Chがあり、Ch1またはCh2のトリガがかかると、その時の波形を4Ch全てをSCVファイルに記録する事が出来ます。 しかし、現状では4Ch全て取り込むとADCの取り込み処理に時間がかかりサンプリング速度が低下してしまう問題を抱えています、とりあえず1Ch(時々2Ch)のみで使っています。 将来はFPGAやDsPic等を使って作成するつもりですが、今のところ現状治具で目的の解析できるので満足しています。 しかし同時に複数箇所波形を記録する事でトラブル分析や修理に役立ちそうなので近く作成する予定です。 また、処理速度の高速化でサンプリング速度を上げたいと思っています。 |

|||

| 計測用アプリケーション | オシロスコープ波形 | ||

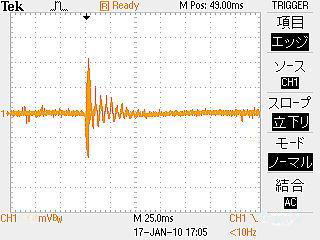

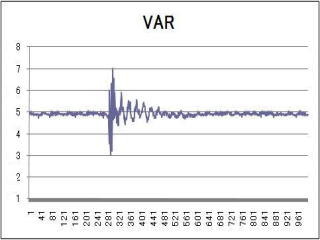

EH430BのVAR端子波形(タンクをたたいた時の波形) |

波形記録治具とT字接続のオシロスコープで取り込んだ波形です。 この波形はEH430BのVACC印加した状態で 高圧タンクを手でたたいて発生させた波形です。 |

||

|

この波形記録治具では、トリガ電圧(+?V,-?Vとそれぞれ設定する事が出来ます)の設定値を超えた電圧を検出したら自動で波形を取り込みます。 通常のオシロスコープの電圧トリガはプラスかマイナスの片方にしかトリガ設定出来ませんので、その点も便利です。 ファームウェアのメモリに合計4回の波形を記録する事が出来ますが、現状では常にRS232Cの通信ポートからパソコンに送られてCSV形式のファイルに保存して行きます。 左の波形はパソコンに記録されているCSVファイルからEXCELでグラフ化した波形です。 |

||

| この治具では波形を自動的に記録していく事で発生頻度や発生する傾向などの解析に役立ちます。 同じ波形の中で時々発生する異常波形の確認や、時間や温度による波形の変化なども確認する事が出来るようになりました。 しかしトリガが連続して起こるとパソコンとの通信に時間がかかり後の波形は取りこぼしてしまいます。 (当社の主目的である微小放電の確認では連続して発生する事はないので特に問題にしていません) USB2.0等による高速転送を使って取りこぼしを防止する事も可能だと思いますが、今のところそこまで必要ではないので作成は考えていません。 |

|||